大物院曹乐副教授团队在大气科学顶刊《Atmospheric Chemistry and Physics》发表最新研究成果

发布时间:2025-10-21

|

来源:大气物理学院

|

作者:曹乐

|

责编:潘博洋

|

访问量:次

近日,我校大气物理学院2023级硕士研究生朱晓淳在导师曹乐副教授指导下,以第一作者身份在国际大气科学顶级期刊《Atmospheric Chemistry and Physics》(中科院一区Top,IF=7.2)发表题为“Influence of various criteria on identifying the springtime tropospheric ozone depletion events (ODEs) at Utqiaġvik, Arctic”的研究论文。该研究系统评估了不同识别标准对北极春季臭氧损耗事件(ODEs)特征的影响,可为准确刻画极地大气化学过程、评估气候变化背景下的臭氧演变提供关键方法的支撑。

北极春季边界层臭氧常因“溴爆发”机制在数小时内骤降至近零水平,这一现象被称为臭氧损耗事件(ODEs)。然而,目前科学界对ODEs的判定阈值尚无统一标准,导致不同研究得出的ODEs现象的发生频率、长期趋势及气象驱动因子存在显著差异,因而制约了关于极地臭氧变化评估的可靠性。针对该问题,该研究基于北极巴罗站2000–2022年共23年的小时级臭氧观测,首次对比了使用固定阈值、月均值相对阈值及机器学习等三大类九种标准的ODEs识别结果。

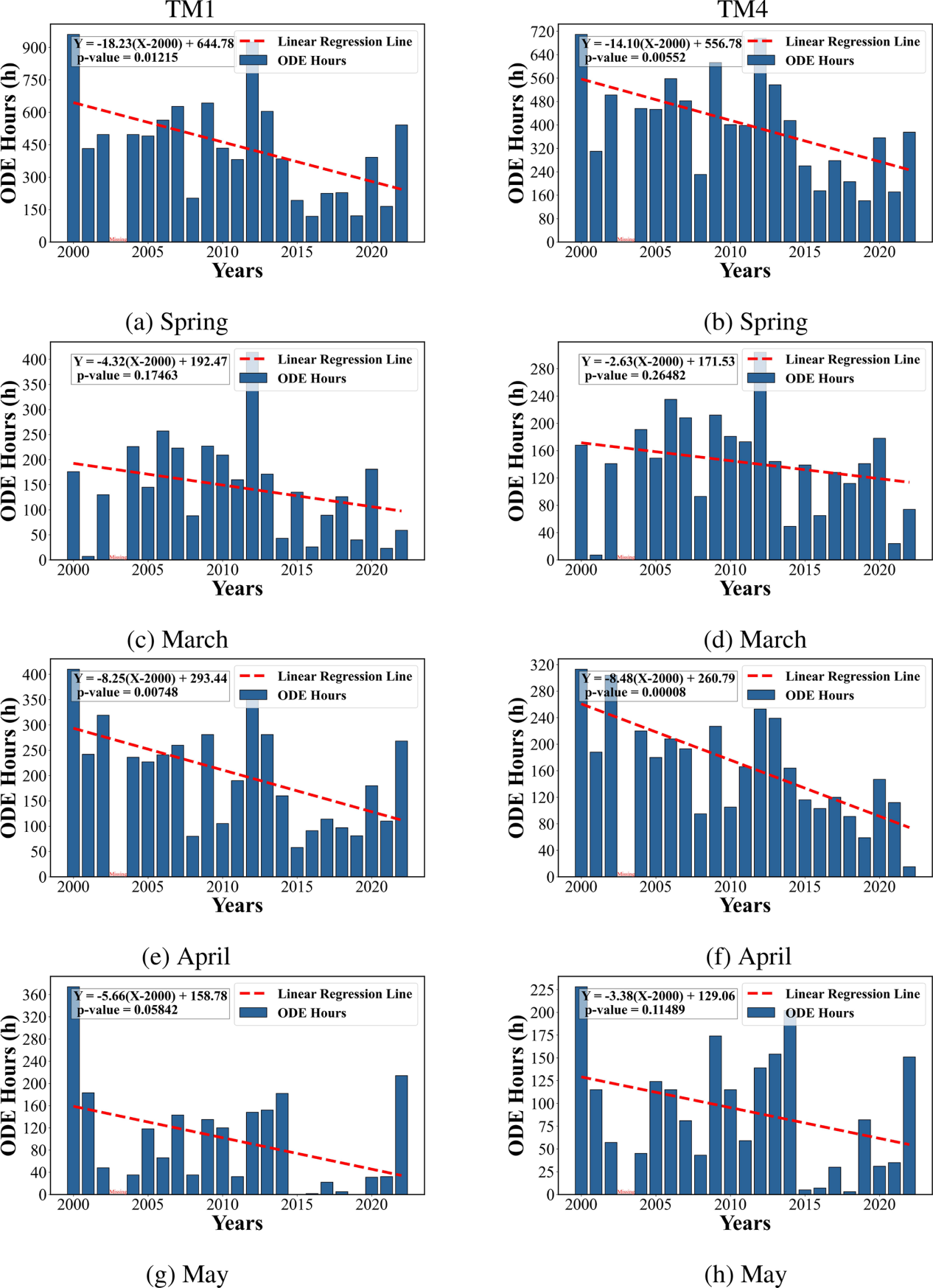

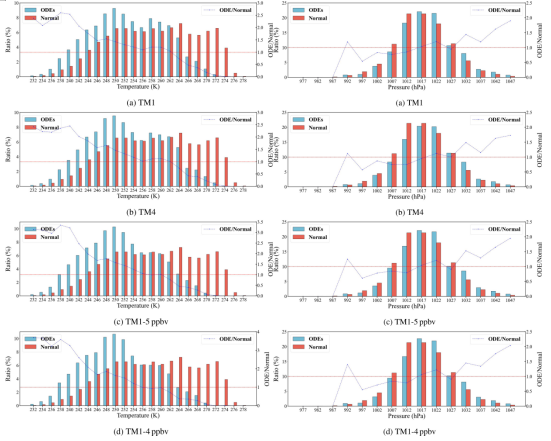

研究发现,固定阈值与月均相对阈值在捕捉BRW站的ODEs时表现最佳,既能避免过严阈值导致的漏判,又能兼顾背景臭氧的年际波动。采用上述推荐标准,2000–2022年春季ODEs发生时间呈显著下降趋势(p<0.05),其中4月降幅最大(−4.2 h/yr,p<0.01),该下降趋势与北极增暖及海冰减退密切相关。使用相对阈值或更严苛的固定阈值会进一步放大该下降趋势,指示出重度ODEs事件对气候变化的响应更为敏感。气象要素分析显示,ODEs更易在偏北–东北风(3–6 m/s)、温度<256 K、高压(>1010 hPa)的稳定边界层条件下发生,而重度ODEs事件对风速、温度的要求则更为苛刻。

该研究首次从方法学层面系统论证了ODEs识别标准对该现象长期趋势结论的作用,并首次揭示了巴罗站春季ODEs的长期下降趋势。另外,该研究揭示的ODEs现象易发条件,也为相关的溴爆发现象及汞沉降风险的预测提供了参考。

论文合作作者包括南京信息工程大学曹乐副教授(通讯作者)、英国南极调查局杨昕研究员、荷兰莱顿大学李思梦研究员、南京信息工程大学王建栋教授和赵天良教授。本研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及江苏省“青蓝工程”2023年度优秀青年骨干教师等项目资助。

BRW站ODEs小时数的年际变化

左侧图为ODEs的发生频率与2米温度的关系,右侧图为与气压的关系